OrCADをつかって回路図を書いてみよう

はじめまして、東京営業所のEBSと申します。

今回はフリー版のOrCAD Liteを使って回路図を作成方法紹介します。

※「OrCAD Lite」の提供は終了しており、現在は「OrCAD Free Trial」が提供されています。

OrCAD Liteの概要(制限事項)

回路図を作成するうえで影響する制限事項は以下のようになっています。

・ネット数が75を超えるデザインは保存できない(閲覧、作成は可)

・部品が60個をこえるデザインは保存できない (閲覧、作成は可)

・ピンの数が100を超える部品は作成できない

このため小規模の回路であれば問題なく作成することができます。

では、以下よりOrCAD Lite を使っていきます。

ソフト入手およびインストール

イノテック(株)様の下記サイトにダウンロード方法の資料がありますので、それを参考にしてダウンロード、インストールします。

https://www.innotech.co.jp/products/orcad/resources/orcad-lite-overview/(現在は提供されていません)

https://www.innotech.co.jp/products/orcad/free-trial/(OrCAD Free Trialはこちらからダウンロードできます)

※ダウンロードにはカスタマ情報の入力が必要です。

今回はSoftwaare Requestedに

OrCAD 17.2 PSpice Designner Lite (Capture / PSpice only.download)

を選択しました。

登録メールアドレスにダウンロードのリンクが届くのでそこからダウンロードします。

インストールが完了したら実践

早速回路図の作成に入っていきます。

すでにあるものを真似ることがツールの使い方の練習にはよいと思いますので

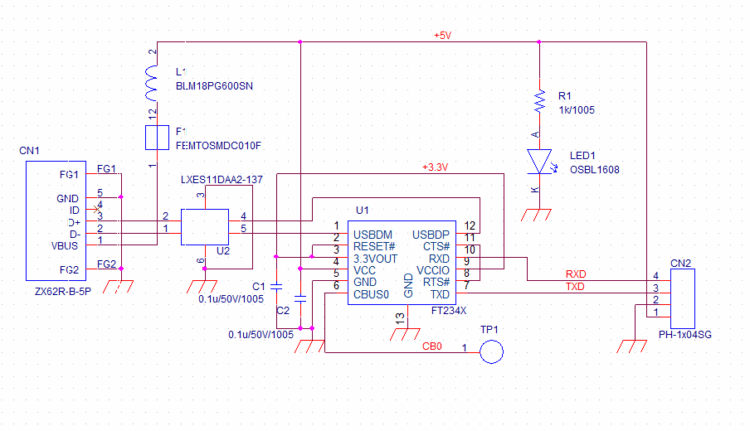

(株)秋月電子通商様で販売している「FTX234X超小型USBシリアル変換モジュール」の回路図を書きます。

秋月電子の製品の取り扱い説明書には回路図および部品のリストが記載されているため、回路図作成練習には最適です。

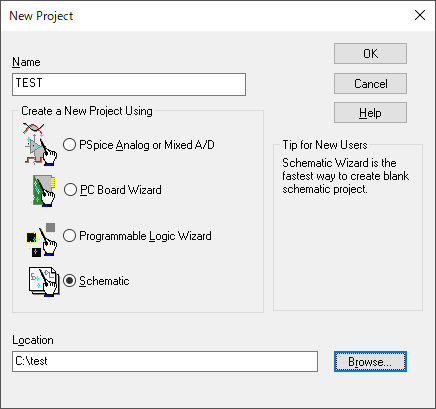

まずプロジェクト作成

メニュより[File]→[New]→[Project…]を選択

[New Project]のウインドウで名前(Name)と作業場所(Location)を設定しOK

※今回はName=“TEST“、Location=“C:\test”で作業

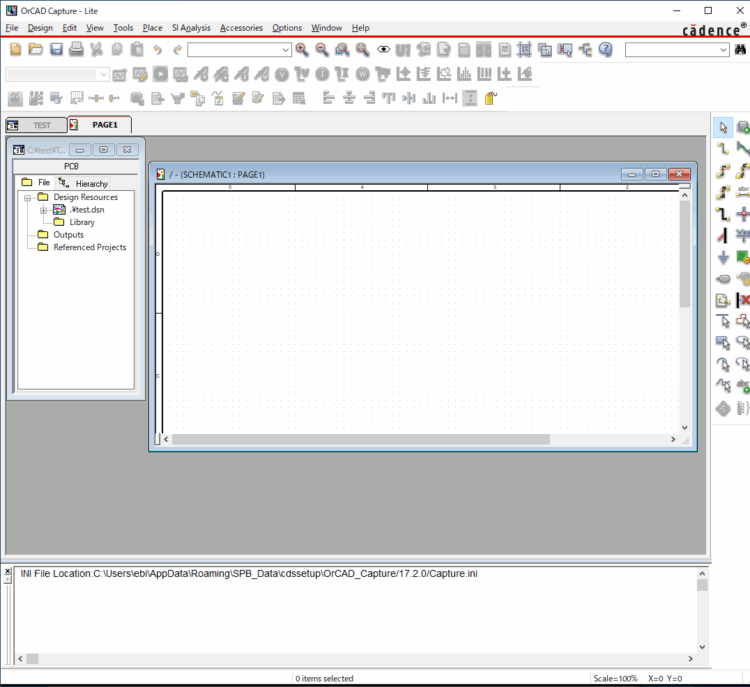

以下の画面となり作業開始となります。

ライブラリ組み込み

初期状態では部品は何も登録されていない為ライブラリの登録を行います。

まずは必要なライブラリを組み込みます。

抵抗/コンデンサ用のあるライブラリを組み込みます。

・メニューより[Place]→[Part]を選択 ※右にボタン有

・右側に開いたウインドウの[Libraries:]の横の[Add Library]ボタンを押す

・ファイルの場所を“C:\Cadence\SPB_17l2\tools\capture\library\analog”を選択し開く

・[Libraries:]に先ほどの”ANALOG”が追加されますのでそれを選択

・[Part List :]に内容が表示され、それをダブルクリックすることで配置

ライブラリ(部品)作成

回路図を作成するためにはない部品のライブラリを作成する必要があります。

まずはライブラリファイル作成です。

・メニューより[File]→[New]→[Library]を選択

“library1.olb”としてライブラリが作成されます。※数字部は連番

・[Add Project]のウインドウは[New Project]を選択しOK

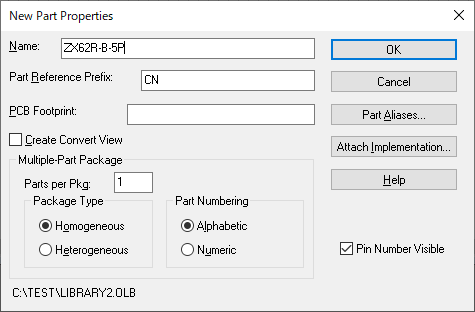

部品作成

・開いたウインドウの“library1.olb”の部分を選択し右クリック[New Part]を選択

・開いたウインドウに作成する部品名前(Name)、とリファレンスの先頭文字[Part Reference Prefix]を設定しOK

※抵抗は“R”、コンデンサは“C”、コネクタは“CN”など

ピン配置

・[Place]→[Pin…]を選択 ※右側にボタン有

・開いたウインドウで名前(Name)、ビン番号(Number)を設定、

[Shape]をLineでは使いづらいためshortに変更しOK

※端子分作成、ピン数が多い場合は点線の枠をドラッグで調整し仮置き

外形を作成

・[Place]→[Rectangle]で四角形を描画し外形作成

※ほかにも[Place]の[Rectangle][Line] [Arc][Ellipse]などを使用し作成

ピン位置外形などを調整し完成

同様にほかの部品も作成します。

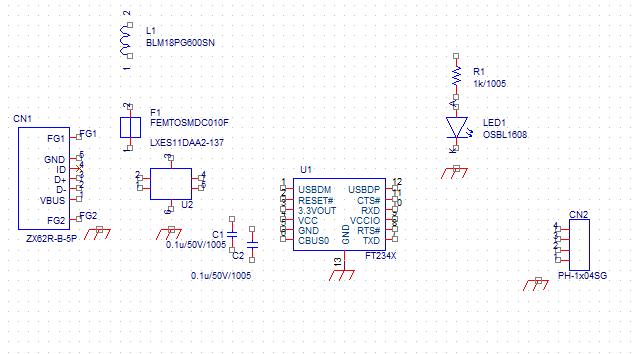

回路図作成本番、部品配置

・部品作成が終了したら作成したライブラリを抵抗コンデンサのライブラリ登録と同様に登録し配置

・抵抗は抵抗値/サイズ、コンデンサは容量/耐圧/サイズなどを記載

一通り配置すると以下のような感じ

部品間の配線接続

・[Place]→[Wire]を選択し配線 ※右側にボタン有

※部品位置を調整し配線を行います。

信号名設定

適時必要な信号を設定します

・[Place]→[Net Alias…]を選択 ※右側にボタン有

・開いた[Alias]入力しOK

・その状態で配線を選択

これにて一先ず回路図は完成しました。

感想

今回OrCAD Liteでも小さな回路/ライブラリの作成では問題ないことが確認できました。

予想通り、OrCADを触ってみたい使い方を覚えたい方の練習には十分だと実感しました。

フリーの基板設計ツールもありますので今後いろいろ触ってみたいと思います。